Imagina un experimento tan simple que podría montarse en un garaje, pero tan profundo que desafía nuestra comprensión de la realidad.

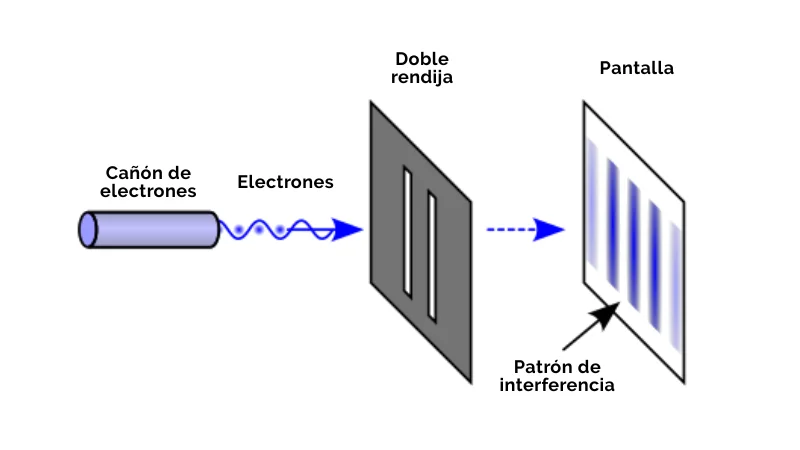

Ese es el experimento de la doble rendija, planteado por primera vez por Thomas Young en 1801 para estudiar la luz, y convertido después en el emblema de lo extraño en la mecánica cuántica.

La versión clásica: luz como onda

Young hizo pasar luz a través de dos rendijas estrechas en una pantalla.

El resultado no fueron dos franjas de luz, como cabría esperar si la luz fueran partículas, sino un patrón de bandas de interferencia: franjas brillantes donde las ondas se suman y oscuras donde se cancelan.

Esto demostró de forma concluyente que la luz se comporta como una onda.

El giro cuántico: partículas que interfieren consigo mismas

Más de un siglo después, el experimento se repitió con electrones, átomos e incluso moléculas complejas.

El resultado fue aún más sorprendente: también formaban un patrón de interferencia, como si cada partícula atravesara las dos rendijas a la vez y se interfiriera consigo misma.

La física clásica no puede explicar esto: ¿cómo puede un objeto material pasar por dos caminos simultáneamente?

El papel del observador (y de la medición)

El experimento se vuelve todavía más extraño cuando intentamos detectar por qué rendija pasa la partícula colocando un sensor en las rendijas.

En cuanto se mide, el patrón de interferencia desaparece y las partículas se comportan como si fueran bolas sólidas, generando solo dos franjas.

Es importante aclarar: “observar” no implica conciencia humana, sino cualquier interacción física inevitable (por ejemplo, un fotón que choca con el electrón). Esa interacción destruye la superposición y cambia el resultado.

Superposición y colapso: distintas interpretaciones

Según la interpretación de Copenhague (la más extendida), la partícula existe en una superposición de estados (pasó por ambas rendijas a la vez) hasta que es medida, momento en el que la superposición colapsa en un estado definido.

Otras interpretaciones, como la de los “muchos mundos” de Hugh Everett, evitan hablar de colapso: todas las posibilidades se realizan, pero en universos paralelos.

Más allá del laboratorio

El experimento de la doble rendija sigue fascinando porque sus efectos se han observado incluso en sistemas grandes:

-

En 2019 se logró demostrar interferencia cuántica en moléculas de hasta 2000 átomos, acercando este fenómeno extraño al mundo macroscópico.

-

Su lógica inspira la computación cuántica: los cúbits aprovechan la superposición (como el electrón pasando por dos rendijas a la vez) para realizar cálculos paralelos masivos.

-

También motiva debates filosóficos sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la información.

Conclusión

El experimento de la doble rendija es sencillo en apariencia, pero encierra la esencia de lo cuántico:

-

La luz y la materia se comportan a la vez como ondas y como partículas.

-

El resultado depende de la medición, es decir, de la interacción inevitable con el entorno.

-

Nuestra intuición clásica no basta para describir lo que ocurre en el mundo cuántico.

Como resumió el físico Richard Feynman:

“Creo que es seguro decir que nadie entiende la mecánica cuántica. […] El experimento de la doble rendija encierra en sí el corazón de la mecánica cuántica. En realidad, contiene el único misterio.”

Un recordatorio de que, en la frontera cuántica, lo simple puede ser lo más desconcertante.